Lorsque Proust séjourne plusieurs étés consécutifs à Trouville dans ses jeunes années, la station est considérée comme "la reine des plages" et est devenue en quelque sorte une annexe de la capitale, après qu’un peintre de 19 ans, arrivé d’Honfleur à marée basse par le chemin de grève, en une journée de l’été 1825, ait posé son chevalet et son parasol sur les bords de la Touques et, à cette occasion, lancé sans le savoir Trouville, qui ne va pas tarder à supplanter les autres plages du littoral normand. Il a pour nom Charles Mozin et sera bientôt rejoint chez la mère Ozerais - qui tient l’auberge du "Bras d’or" - par Eugène Isabey, Alexandre Decamps et Alexandre Dumas. Trouville s’apprête donc à détrôner Dieppe et Le Tréport où Marcel s’est rendu à plusieurs reprises quand il était enfant avec sa grand-mère maternelle et son frère Robert. Dieppe avait été lancé par les Anglais, à la tête desquels le prince de Galles, Trouville le sera par des artistes et principalement des peintres. Et Dieu sait qu’ils seront nombreux à apprécier ce village de pêcheurs et sa longue plage de sable ocre où le duo subtil de l’eau et du ciel ne cesse de les fasciner. Tous, les Boudin, Courbet, Whistler, Monet, Corot, Bonnard, Degas, Helleu, Dufy, Marquet, Dubourg essaieront de rendre sensible les vibrations de la lumière, les glacis fluides qui l’accompagnent et cet aspect « porcelainé» dont parlait Boudin.

Mais les peintres ne sont pas les seuls à être subjugués par la beauté des lieux : Flaubert l’avait été, Proust le sera à son tour, envoûté par les paysages mer/campagne, lorsque, séjournant à Trouville, il se promenait dans les sentiers qui longent la mer et y respirait le parfum mêlé de feuillées, de lait et de sel marin. C’est ainsi qu’il décrit l’une de ses promenades dans une lettre à Louisa de Mornand :

«Nous étions sortis d’un petit bois et avions suivi un lacis de chemins assez fréquentés dans la campagne qui domine Trouville et les chemins creux qui séparent les champs peuplés de pommiers, chargés de fruits, bordés de haies qui laissent parfois percevoir la mer.»

Nous sommes en octobre 1891, le jeune homme a 20 ans, il a passé son baccalauréat, accompli son service militaire, dont il a devancé l’appel pour en écourter le temps, et débuté des études de droit et de sciences politiques afin de se plier aux exigences de son père qui refuse à son aîné les disciplines littéraires et artistiques. Il a, dans la foulée, commencé à publier des nouvelles et articles dans une revue "Le Mensuel", revue où écrivent également plusieurs de ses condisciples de Sciences-Po, sous la férule d’un certain Otto Bouwens van der Boijin, et dont le sommaire se partage entre des chroniques d’art, de mode et quelques textes de fiction. Marcel s’essaiera à tous les genres, y affirmera ses dons de critique et ses dispositions pour les exercices de plume.

A Trouville, il s’est installé au manoir des Frémonts, sur les hauteurs, invité par l’oncle de son camarade de Condorcet Jacques Baignières, le financier Arthur Baignières, qui a fait construire le manoir en 1869. Cette demeure admirablement située lui inspirera plus tard la propriété de La Raspelière où se passent de nombreuses scènes de "La Recherche" et qu’il décrit ainsi dans " Sodome et Gomorrhe ":

«De la hauteur où nous étions déjà, la mer n’apparaissait plus, ainsi que de Balbec, pareille aux ondulations de montagnes soulevées, mais, au contraire, comme apparaît d’un pic, ou d’une route qui contourne la montagne, un glacier bleuâtre, ou une plaine éblouissante, situés à une moindre altitude. Le déchiquetage des remous y semblait immobilisé et avoir dessiné pour toujours leurs cercles concentriques ; l’émail même de la mer, qui changeait insensiblement de couleur, prenait vers le fond de la baie, où se creusait un estuaire, la blancheur bleue d’un lait où de petits bacs noirs qui n’avançaient pas semblaient empêtrés comme des mouches. Il ne me semblait pas qu’on pût découvrir de nulle part un tableau plus vaste. L’air à ce point si élevé devenait d’une vivacité et d’une pureté qui m’enivraient. J’aimais les Verdurin ; qu’ils nous eussent envoyé une voiture me semblait d’une bonté attendrissante. Je leur dis que je n’avais jamais rien vu d’aussi beau.»

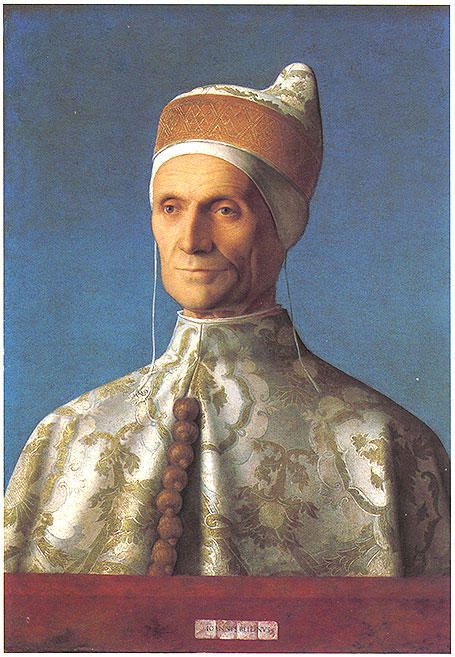

Non seulement le jeune Marcel est séduit par l’ampleur des paysages et l’élégance du manoir, mais c’est à l’occasion de ce séjour que le peintre Paul-Emile Blanche, ami d’Arthur Baignières, réalisera de lui un dessin au crayon qui sera suivi, un an plus tard, d’un portrait à l’huile, le fameux portrait à l’orchidée à la boutonnière qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, et dont Proust était si fier car il y apparaît dans la fraîcheur de ses 20 ans, lumineux de jeunesse, le regard caressant, ayant acquis une conscience plus aiguë de sa personne qui dément l’image d’un adolescent gauche, mal ficelé et boudeur, tel qu’en lui-même on le surprend sur nombre de clichés de collège.

L’année suivante le retrouve de nouveau aux Frémonts que les Finaly, autres amis de Marcel, ont loué aux Baignières par son entremise. Marcel a connu les Finaly grâce à Horace qui se trouvait dans la même classe que lui au lycée Cordorcet. Fernand Gregh a évoqué plaisamment cette famille qu’il trouvait shakespearienne. L’ancêtre prestigieux était Horace de Landau qui vivait à Florence et que l’on appelait le Roi LIRE, en raison de sa fabuleuse bibliothèque. C’est lui qui achètera le manoir des Frémonts aux Baignières et l’offrira à sa nièce la belle madame Hugo Finaly pour la taquiner. Si bien que le vendeur s’exclamera « c’est Taquin le superbe !» Proust n’oubliera pas de placer ce bon mot dans la bouche d’Oriane de Guermantes à l’adresse de Charlus. Hugo Finaly, le père d’Horace et de Mary, incarne cette haute finance ( il dirigeait la banque de Paris et des Pays-Bas ) que Marcel a beaucoup fréquentée à travers d’autres relations comme les Fould, les Rothschild, et dont il s’est servi pour camper ses personnages Rufus Israël ou Nissim Bernard. Horace règnera à son tour sur les finances de France mais leur amitié se relâchera avec le temps.

L’été 1892 sera inoubliable pour toutes sortes de raisons : d’abord parce que sont réunis une bande de camarades du même âge dont la plupart sont des anciens du lycée Cordorcet : Jacques Bizet, le fils que Madame Straus a eu avec le compositeur de Carmen, Louis de la Salle et Fernand Gregh, qu’il fait beau et que Madame Straus, s’étant installée cette même année au manoir de la Cour-Brûlée (bâti en 1864) qu’elle a loué à Mme Lydie Aubernon de Nerville, on ne cesse de monter les uns chez les autres, la princesse de Sagan de sa villa persane, la marquise de Gallifet de son château des Roches, que l’on soupe en plaisante compagnie et qu’on s’attarde volontiers le soir à deviser sous les tonnelles, le long desquelles courent les ampélopsis et les chèvrefeuilles, tandis que tombe la nuit dans une somptuosité crépusculaire que Proust décrit d’une plume délicate :

«Mais dans cette atmosphère humide et douce s’épanouissent, le soir, en quelques instants, de ces bouquets célestes bleus et roses, qui sont incomparables et qui mettent des heures à faner».

Tout concourt à faire de ce séjour un moment rare dont l’écrivain se souviendra avec émotion et qui lui inspirera quelques-unes de ses plus belles descriptions de la nature : les fleurs en quantité, les vieilles maisons cernées de vignes, les points de vue qui foisonnaient autour de «Douville», l’église toute en clochetons, épineuse et rouge, fleurissante comme un rosier, enfin ces veillées où apparaissaient dans le ciel ombré, pareille à une légère et mince pelure, une lune étroite «qu’un invisible couteau avait taillé comme le frais quartier d’un fruit».

Pour nous en persuader, relisons ce qu’il écrira, des années plus tard à son amie Louisa de Mornand, lorsqu’il apprendra qu’elle se rend à Trouville :

" Ma petite Louisa,

J’apprends que vous avez l’intention de passer l’été près de Trouville. Comme je suis fou de ce pays, le plus beau que je connaisse, je me permets de vous donner quelques indications. Trouville est fort laid,, Deauville affreux, le pays entre Trouville et Villers médiocre. Mais entre Trouville et Honfleur, sur la hauteur est le plus admirable pays qu’on puisse voir dans la campagne la plus belle, avec des vues de mer idéales. Et là il y a des habitations connues seulement des artistes et devant qui j’ai entendu des millionnaires s’écrier : Quel malheur que j’aie un château au lieu d’habiter ici ! Et des chemins perdus admirables pour le cheval, de vrais nids de poésie et bonheur. Ce qu’il y a de plus beau, ( mais est-ce à louer ? ) est les Allées Marguerite, propriété affolante avec des kilomètres de rhododendrons sur la mer. Elle appartenait à un Monsieur d’Andigné et Guitry qui en était fou ( pas de Monsieur d’Andigné, de la propriété ) l’a louée plusieurs années. La loue-t-il encore ? Est-elle encore à louer ? Je ne puis vous le dire mais je pourrais vous le savoir et vous-même, si vous connaissiez Sacha Guitry, le pourriez. Peut-être serait-ce trop immense pour vous. Mais je crois qu’on a cela pour un morceau de pain. Près d’Honfleur, il y a aussi d’idéales maisons. Voulez-vous que je m’informe ? "

Et quelques mois plus tard :

«Je suis content de vous savoir à Trouville puisque cela me donne la joie d’imaginer une des personnes qui me plaisent le plus dans un des pays que j’aime le mieux. Cela concentre en une seule deux belles images. Je ne sais pas au juste où est votre villa Saint-Jean. Je suppose qu’elle est sur la hauteur entre Trouville et Hennequeville, mais je ne sais si elle regarde la mer ou la vallée. Si elle regarde la mer, elle doit l’apercevoir entre les feuillages, ce qui est si doux et le soir vous devez avoir des vues du Havre admirables. On a dans ces chemins un parfum mêlé de feuillées, de lait et de sel marin qui me parait plus délicieux que les mélanges les plus raffinés.. Si vous donnez sur la vallée, je vous envie des clairs de lune qui opalisent le fond de la vallée à faire croire que c’est un lac. Je me souviens d’une nuit où je suis revenu d’Honfleur par ces chemins d’en haut. A chaque pas nous butions dans des flaques de lune et l’humidité de la vallée semblait un immense étang. Je vous conseille une promenade à pied très jolie qui s’appelle « les Creuniers». De là vous aurez une vue admirable, et une paix, un infini dans lequel on a la sensation de se dissoudre entièrement. De là tous vos soucis, tous vos chagrins vous apparaissent aussi petits que les petits bonshommes ridicules qu’on aperçoit sur le sable. On est vraiment en plein ciel. En voiture, je vous conseille une promenade plus belle : les allées Marguerite. Mais une fois arrivé il faut ouvrir la petite barrière de bois, faire entrer la voiture ( si le propriétaire actuel n’habite pas ) et vous promener pendant des heures dans cette forêt enchantée avec les rhododendrons devant vous et la mer à vos pieds ».

Et au sujet de la si jolie église de Criquebœuf, s’adressant toujours à Louisia de Mornand, il poursuit :

«Dites-lui de tendres choses de ma part, et aussi à un vieux poirier, cassé mais infatigable comme une vieille servante, qui maintient de toute la force de ses bras tordus par l’âge mais encore verts, une petite maison du village avoisinant, à l’unique fenêtre de laquelle sourient souvent de jolies figures de petites filles, qui ne sont peut-être plus ni petites, ni jolies, ni même filles, car il y a longtemps de cela».

A l’époque, il ne fallait pas plus de 5 heures pour se rendre de Paris à Trouville où la campagne s’allie si étroitement à la mer, où les oiseaux «océanides» mêlent leurs chants à ceux des bois et des jardins, visions et sons qui marquèrent si profondément l’auteur de La Recherche, que cette recherche-là ne cessa de se confondre à l’autre. C’est ainsi, qu’habité par ses souvenirs, il a transposé dans son œuvre les images emmagasinées lors de ces séjours trouvillais au point que dans « Sodome et Gomorrhe» les trois points de vue dont il parle à propos de La Raspelière - que les Verdurin sont sensés louer à Madame de Cambremer - ressemblent à s’y méprendre à ceux des Frémonts :

" Disons du reste, que le jardin de la Raspelière était en quelque sorte un abrégé de toutes les promenades qu’on pouvait faire à bien des kilomètres alentour. D’abord à cause de sa position dominante, regardant d’un côté la vallée, de l’autre la mer, et puis parce que, de même d’un seul côté, celui de la mer par exemple, des percées avaient été faites au milieu des arbres de telle façon que d’ici on embrassait tel horizon, de là tel autre. Il y avait à chacun de ces points de vue un banc ; on venait s’asseoir tour à tour sur celui d’où on découvrait Balbec, ou Parville, ou Douville. De ces derniers, on avait un premier plan de verdure et un horizon qui semblait déjà le plus vaste possible, mais qui s’agrandissait infiniment si, continuant par un petit sentier, on allait jusqu’à un banc suivant d’où l’on embrassait tout le cirque de la mer ".

Tandis que les jeunes gens refont le monde, que les femmes aiment à se promener sur les planches, la princesse de Sagan - toujours escortée par un petit page, noir comme l’ébène et vêtu de rouge, portant son parasol - en compagnie de la marquise de Galliffet et de la comtesse de Montebello, que les hommes sont allés jouer et fumer au Casino auquel vient d’être ajouté une salle de spectacle, la sœur d’Horace, la jeune Mary Finaly aux beaux yeux verts, joue les coquettes et les mystérieuses auprès de ses soupirants qui se disputent l’honneur de l’emmener se promener dans le parc au clair de lune ou d’aller goûter, avec le reste de la bande, dans une ferme-restaurant des environs. Ce sont les fermes dites des Ecorres, de la Croix d’Heuland, de Marie-Antoinette. On y boit du cidre en mangeant du pain brié, ce pain qu’introduisirent au XIVe siècle des moines espagnols échoués sur la côte du Calvados.

«Mais quelquefois au lieu d’aller dans une ferme, nous montions jusqu’au haut de la falaise, et une fois arrivés et assis sur l’herbe, nous défaisions notre paquet de sandwichs et de gâteaux. Etendu sur la falaise, je ne voyais devant moi que des prés et, au-dessus d’eux, non pas les sept ciels de la physique chrétienne, mais la superposition de deux seulement, un plus foncé - la mer - et en haut un plus pâle».

Et il ajoute :

«Nous partions ; quelque temps après avoir contourné la station de chemin de fer, nous entrions dans une route campagnarde qui me devint bientôt aussi familière que celles de Combray, depuis le coude où elle s’amorçait entre des clos charmants jusqu’au tournant où nous la quittions et qui avait de chaque côté des terres labourées. Au milieu d’elles, on voyait çà et là un pommier, privé il est vrai de ses fleurs et ne portant plus qu’un bouquet de pistils, mais qui suffisait à m’enchanter parce que je reconnaissais ces feuilles inimitables dont la large étendue, comme le tapis d’estrade d’une fête nuptiale maintenant terminée, avait été récemment foulée par la traîne de satin blanc de fleurs rougissantes».

Ce qui ne l’empêche nullement de décrire tout aussi bien dans «Sodome et Gomorrhe» les pommiers en fleurs, qu’il n’a probablement jamais revus depuis son enfance, ne résidant pas en Normandie ou dans une autre campagne au mois de mai, cela d’autant plus qu’il souffrait cruellement de l’asthme des foins et restait plus volontiers chez lui à cette époque de l’année :

« Mais, dès que je fus arrivé à la route, ce fut un éblouissement. Là où je n’avais vu, avec ma grand-mère, au mois d’août, que les feuilles et comme l’emplacement des pommiers, à perte de vue ils étaient en pleine floraison, d’un luxe inouï, les pieds dans la boue et en toilette de bal, ne prenant pas de précautions pour ne pas gâter le plus merveilleux satin rose qu’on eût jamais vu et que faisait briller le soleil ; l’horizon lointain de la mer fournissait aux pommiers comme un arrière-plan d’estampe japonaise ; si je levais la tête pour regarder le ciel entre les fleurs, qui faisaient paraître son bleu rasséréné, presque violent, elles semblaient s’écarter pour montrer la profondeur de ce paradis. Sous cet azur, une brise légère mais froide qui faisait trembler légèrement les bouquets rougissants. Des mésanges bleues venaient se poser sur les branches et sautaient entre les fleurs, indulgentes, comme si c’eût été un amateur d’exotisme et de couleurs qui avait artificiellement créé cette beauté vivante. Mais elle touchait jusqu’aux larmes parce que, si loin qu’elle allait dans ses effets d’art raffiné, on sentait qu’elle était naturelle, que ces pommiers étaient là en pleine campagne, comme des paysans sur une grande route de France».

A midi, on se saluait sur les planches ou à la plage - les bains de mer étant désormais à la mode et appréciés pour leurs vertus thérapeutiques ; plus tard au restaurant, au casino et enfin aux courses où Madame Straus entraînait Marcel. Pour toutes ces raisons, une autre relation de Marcel se plaisait à Deauville et prenait le temps d’installer son chevalet à bord de l’un de ses yachts, afin de saisir sur le vif les éclairages, les poses, les expressions, les reflets de la mer, l’atmosphère pétillante et légère de la vie estivale qui faisaient de chacune de ces fêtes au bord de l’eau des moments enchanteurs. C’était le peintre Paul Helleu, amoureux de la mer et des femmes. Et l’hippodrome en question n’était autre que celui de la Touques inauguré le 14 août 1864, dont le duc de Morny, frère adultérin de Napoléon III, avait souhaité parer la station balnéaire de Deauville, sœur siamoise de Trouville, qu’il avait fait naître en 1860 des sables et de l’eau et que seul un pont sépare toujours de son aînée. Le duc, propriétaire d’une écurie à Viroflay, membre du Jockey-club, initiateur du champ de courses de Longchamp, y voyait le moyen d’attirer les amateurs vers la cité normande en prolongeant la saison des courses dans un lieu qui offrait, par ailleurs, tant d’autres divertissements.

Dès la première édition, les courses de plat de Deauville s’affirmaient comme un événement mondain qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte et si Helleu avait choisi d’amarrer ses voiliers successifs dans le port de plaisance de Deauville - celui de Trouville étant consacré à la pêche et au commerce - c’est parce que la région était en passe de devenir le XXIe arrondissement de Paris et que le peintre retrouvait là, chaque été, non seulement la mer et les courses, mais les femmes de cette élégante société aristocratique qui composaient l’essentiel de sa clientèle. Les bateaux servaient alors de résidences secondaires avec parfois vingt-cinq à trente hommes d’équipage à bord et permettaient à leurs propriétaires de recevoir de façon plus conviviale et moins protocolaire mais avec tout autant de magnificence.

Le manoir des Mûriers construit par les Straus en 1893

En 1880, Henri Greffulhe, marié à la belle Elisabeth de Caraman-Chimay - dont Proust admirait tant la beauté et l’élégance divine qu’elle lui inspirera un peu de sa princesse de Guermantes - avait fait bâtir sur le front de mer de Deauville la villa «La Garenne», où son épouse poursuivait, à la saison estivale, les activités de son salon parisien, tandis que Mme Aubernon de Nerville, puis Mme Straus, qui avaient préféré le cadre mer/campagne des hauteurs de Trouville, régnaient sur l’autre rive de la Touques.

On sait que, pour sa part, Paul Helleu a participé à créer le personnage du peintre Elstir qui compose, avec le musicien Vinteuil et l’écrivain Bergotte, le trio artistique de La Recherche. Il semble donc, que durant ces étés trouvillais, se soient mis en place, dans l’inconscient de leur auteur, quelques-uns des personnages qui animeront, bien des années plus tard, son roman :

«De sorte que si, avant ces visites chez Elstir, avant d’avoir vu une marine de lui où une jeune femme, en robe de barège ou de linon, dans un yacht arborant le drapeau américain, mit le double spirituel d’une robe de linon blanc et d’un drapeau dans mon imagination qui aussitôt couva un désir insatiable de voir sur-le-champ des robes de linon blanc et des drapeaux près de la mer, comme si cela n’était jamais arrivé jusque-là, je m’étais toujours efforcé, devant la mer, d’expulser du champ de ma vision, aussi bien que les baigneurs du premier plan, les yachts aux voiles trop blanches comme un costume de plage, tout ce qui m’empêchait de me persuader que je contemplais le flot immémorial qui déroulait déjà sa même vie mystérieuse avant l’apparition de l’espèce humaine, et jusqu’aux jours radieux qui me semblaient revêtir de l’aspect banal de l’universel été cette côte de brume et de tempêtes, y marquer un simple temps d’arrêt, l’équivalence de ce qu’on appelle en musique une mesure pour rien » - lit-on dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Ce que lui apprend le peintre où, plutôt, ce que nous apprend Proust par la voix d’Elstir, est que l’art met en lumière certaines lois et que chaque artiste est tenu de recommencer sans fin, et pour son compte, un effort individuel, afin de séparer le vrai réel du faux vrai. Et à Trouville, durant ces étés apparemment insouciants, il a pris la mesure des choses, voyant surgir, comme une flottille, les églises de Criqueboeuf ou de Hennequeville. C’est très probablement là que s’est révélé à lui l’idée que la tâche d’un écrivain est de re-dire - comme l’avait fait Homère - ce qu’il a vu et ce qu’il a senti, car ces choses contemplées, et fatalement quittées, prennent ensuite, dans notre mémoire, une importance extraordinaire, puisqu’elles nous apprennent que le temps peut renaître à tous moments, mais hors du temps. Ainsi l’artiste découvre-t-il des paysages qui fixent à jamais son goût et vers lesquels il reviendra comme cela se fait pour une œuvre picturale ou musicale. Ces paysages élus sont en quelque sorte des références sensibles et, grâce à eux et à l’évocation que l’on souhaite en faire, le goût et le style se façonnent et s’affinent. Ainsi les images recueillies en Normandie sont-elles, comme dans les toiles d’Elstir, celles de la campagne au-dessus de la mer et, plus précisément, au-dessus de Trouville. C’est du moins ce qu’il résume en quelques lignes dans un article intitulé "Les choses normandes" publié dans le N° 12 de la revue «Le Mensuel» :

« Ainsi cette campagne, la plus riche de France qui, avec son abondance intarissable de fermes, de vaches, de crème, de pommiers à cidre, de gazon épais, n’invite qu’à manger et à dormir, se pare, la nuit venue, de quelque mystère et rivalise de mélancolie avec la grande plaine de la mer ».

Alors même que l’on retrouve de nouveau, dans un passage de Sodome et Gomorrhe, les évocations de ses séjours aux Frémonts qui servent à décrire et illustrer la résidence fictive de la Raspelière et prouvent à quel point ces visions l’ont profondément … impressionné :

« Et le jour où nous vînmes en automobile à la Raspelière, comme ce n’était pas lundi, M et Mme Verdurin devaient être en proie à ce besoin de voir du monde qui trouble les hommes et les femmes et donne envie de se jeter par la fenêtre au malade qu’on a enfermé loin des siens, pour une cure d’isolement. Car le nouveau domestique aux pieds plus rapides, et déjà familiarisé avec ces expressions, nous ayant répondu que si madame n’était pas sortie, elle devait être « à la vue de Douville », qu’il allait aller voir, il revint aussitôt nous dire que celle-ci allait nous recevoir. Nous la trouvâmes un peu décoiffée, car elle arrivait du jardin, de la basse-cour et du potager, où elle était allée donner à manger à ses paons et à ses poules, chercher des œufs, cueillir des fruits et des fleurs pour faire son chemin de table, chemin qui rappelait en petit celui du parc, mais sur la table, à laquelle il donnait cette distinction de ne pas lui faire supporter que des choses utiles et bonnes à manger ; car, autour de ces autres présents du jardin qui étaient des poires, les œufs battus à la neige, montaient comme de hautes tiges de vipérines, d’œillets, de roses et de coréopsis entre lesquels on voyait, comme entre des pieux indicateurs et fleuris, se déplacer, par le vitrage de la fenêtre, les bateaux du large ».

L’été suivant, Marcel séjourne de nouveau à Trouville à l’hôtel des Roches-Noires, non point seul mais en compagnie de sa mère. Cet hôtel était alors une sorte de palace international qui recevait de riches clients anglais et américains - dont certains débarquaient directement du Havre grâce à la longue digue-promenade qui avançait de 600 m dans la mer et sera détruite lors de la guerre de 39/45 - dans son bâtiment principal et son annexe "les roches normandes".

Cet hôtel cherchait à concurrencer les débuts prometteurs de Deauville et de son hôtel de charme le Normandy et n’avait pas lésiné sur le confort et le luxe des installations. Madame Proust et son fils occuperont l’appartement 110 du 1er étage. Nous sommes en septembre 1893 et Geneviève Straus, qui a acheté un terrain de cinq hectares, voisin du manoir de la Cour-Brûlée qu’elle louait jusqu’alors, s’installe enfin chez elle au Clos des Mûriers. Cette femme occupe dans la vie de Marcel Proust une place très importante. Il en est amoureux à la façon dont il est amoureux des femmes. Fille du compositeur Fromental Halévy, veuve de Georges Bizet, mère de Jacques, elle a épousé en secondes noces l’avocat Emile Straus, homme riche et influant. Personnage de roman, follement narcissique et passablement neurasthénique, Geneviève tient un salon très prisé, où se rendent les Rothschild, la comtesse de Chevigné, Lucien Guitry et Réjane, la comtesse Potocka, la duchesse de Richelieu, Degas, Jules Lemaître, Paul Bourget, autant de gens à particules que d’artistes, et qu’elle anime de son intelligence acérée et de ses mots d’esprit que son mari, très fier d’elle, prend plaisir à propager à la ronde et dont on retrouvera bon nombre dans la bouche de Mme Verdurin ou de la duchesse de Guermantes. Proust la vénère et aura avec elle une correspondance suivie jusqu’à sa mort. En elle - dit-il - il retrouve tout ce qu’il peut aimer chez une femme : l’esprit, l’élégance, le charme, l’affection et l’allure maternelle et ce qu’il faut dans l’attitude et le comportement de subtile mélancolie.

Geneviève est donc heureuse cet été là de pouvoir tenir salon chez elle à Trouville. C’est l’architecte Le Ramey qui a été chargé de construire la demeure dans le style normand en 1893 et sur 3 étages, tandis que le jardinier-horticulteur Claude Tanton élaborera roseraies, pelouses et un jardin de fleurs à couper pour la décoration des salons et des chambres. Chacune de celles-ci a sa couleur : la mauve, la bleue, la rose et les invités, dont Charles Haas - on sait qu’il inspirera le personnage de Charles Swann - ainsi que le comte d’Haussouville et le prince d’Arenberg seront les premiers à s’émerveiller de l’aménagement et de la vue imprenable sur la mer.

Durant l’été 1894, Proust est encore une fois à Trouville et écrit des lettres enflammées à Reynaldo Hahn dont il vient de faire la connaissance chez Madeleine Lemaire dans son petit hôtel du 35 rue Monceau, et qu’il supplie de venir le rejoindre aux Roches-Noires dès que sa mère sera partie, appelée par ses devoirs de maîtresse de maison à Paris, de même qu’il rédige un texte "La mort de Baldassare Silvande" , dont il avoue être assez fier.

«Je suis à une grande chose que je crois assez bien» - lui écrit-il.

Le paysage dans lequel se déroule l’histoire est celui qu’il aime par-dessus tout, la mer mauve surprise à travers les pommiers, et les sujets qu’il développe ceux déjà récurrents du baiser maternel, de la ressouvenance que cause le son lointain des cloches du village et le sentiment de culpabilité éprouvé par le héros qui n’a pas été en mesure de satisfaire les aspirations de ses parents, parce qu’il a préféré les plaisirs interdits et ceux de la vie mondaine aux exigences d’une vocation littéraire. Pour toutes ces raisons, Baldassare sera puni de mort.

En attendant de publier la nouvelle qui ouvrira Les plaisirs et les jours, Proust réitère ses appels au secours auprès de Reynaldo : « Comme maman partira bientôt, vous pourrez venir après son départ pour me consoler ». Hahn ne répondra pas à cette invitation pour des raisons qui nous sont inconnues. Si bien que Marcel n’aura plus qu’une hâte : regagner Paris à son tour.

Durant l’hiver, leur relation va s’intensifier au point que l’été 1895 les verra réunis en Bretagne à écouter le chant de la mer et du vent et que Proust ne reviendra en Normandie qu’en 1907, soit 13 ans plus tard. En 1906, ses parents étant morts l’un et l’autre, sa santé n’ayant cessé de se détériorer, il cherche un lieu de villégiature pour se reposer loin des astreintes de la capitale. Son choix s’avère difficile malgré les bons offices et conseils de ses amis, dont sa chère Geneviève Straus qui continue à apprécier les agrément de son Clos des Mûriers dès que l’été fait son apparition. Proust envisage d’abord Trouville, qu’il aime tant, mais s’inquiète de savoir si le chalet d’Harcourt ou la tour Malakoff sont à louer ; il a même pensé acquérir un petit bateau pour longer le littoral normand, puis breton, mais renonce les uns après les autres à ces projets, épuisé par les soucis de son déménagement boulevard Haussmann. Plutôt que Trouville ou le bateau, ce sera l’hôtel des Réservoirs à Versailles où il s’empressera de tomber malade. Il décrit l’appartement où il séjourne avec humour :

« C’est un appartement genre historique, de ces endroits où le guide vous dit que c’est là que Charles IX est mort, où on jette un regard furtif en se dépêchant d’en sortir… mais quand il faut non seulement ne pas ressortir mais accomplir cette suprême acceptation, s’y coucher ! C’est à mourir ».

Cette description se retrouve au début de Swann.

Ce n’est donc qu’en 1907 que l’écrivain renoue avec sa chère Normandie et jette son dévolu sur Cabourg et le Grand-Hôtel qui vient d’être rénové et que l’on décrit comme un palais des mille et une nuits, disposant d’aménagements particulièrement raffinés et à la pointe du confort le plus moderne avec salles de bains privées et ascenseur. D’ailleurs la station ne commence-t-elle pas à concurrencer le prestige de Trouville ? On sait qu’il viendra à Cabourg chacun des étés suivants jusqu’en 1914 et qu’il écrira une partie de La Recherche dans la chambre qu’il occupait à l’étage supérieur pour ne pas être gêné par les voisins du dessus. Trouville, il ne s’y rendra plus qu’occasionnellement, en taxi, pour visiter Robert de Billy ou Geneviève Straus. Mais très vite leurs rendez-vous s’effectueront à mi-parcours et Trouville sera à jamais circonscrit dans sa mémoire, avant d’être transposé dans son œuvre. Néanmoins en 1917, il écrira ceci à Madame Straus, ce qui prouve à quel point le souvenir de Trouville restait prégnant :

"En dictant votre adresse, le nom de votre demeure m'émeut presque autant que le vôtre. Aucune campagne n'est perméable, poreuse, n'a un charme féminin comme la campagne normande. Et toutes les routes, où nous nous sommes promenés ensemble, en voiture et à pied sont des annexes de vous, aussi chères à mon souvenir, aussi incorporées à mon coeur. Mais plus que tout naturellement les maisons que vous avez là-bas habitées, le manoir de la Cour-Brûlée, dont le nom d'un romantisme Aubernon, fut inscrit par vous sur les cartes roses des Trois Quartiers, mais surtout celle qui fut créée par vous, par Mr Straus, que me ferment ma santé, les distances, et dont je voudrais bien pourtant une fois avant de mourir retrouver, fût-ce pour une heure, le sésame. Celui-ci (il s'agit de l'exemplaire dédicacé de "Sésame et le lys" de Ruskin traduit par Proust) plus heureux verra la pelouse inclinée, s'imprégnant du parfum des roses d'automne, et sera reçu par vos mains si belles."

Armelle Barguillet Hauteloire

Pour consulter la liste des articles de la rubrique DOSSIER PROUST, cliquer ICI

/image%2F1426042%2F20201021%2Fob_912f56_resized-20200601-145711-7214.jpg)

/image%2F1426042%2F20201021%2Fob_e77931_mary-finaly-aux-fremonts.jpg)

/image%2F1426042%2F20201002%2Fob_e1da64_1539481019-9782130448846-v100.jpg)

/image%2F1426042%2F20201024%2Fob_adb83e_3-fortuny-robe-eleonora-profil-1912-76.jpg)

/image%2F1426042%2F20201024%2Fob_3f5ca5_images.jpg)