D'emblée, posons-nous cette question : de quelle façon Proust concevait-il la littérature ? Selon lui, une oeuve ne prenait sens qu’au moment où elle s’affranchissait de l’ordre du temps et de la vie et se métamorphosait en une substance modifiée qui est celle de l’art. A l’art revient la mission de ré-imaginer la réalité, de la ré-inventer, de chercher à apercevoir « sous de la matière, sous de l’expérience, sous des mots quelque chose de différent » - écrivait-il, de manière à ce que cette réalité ne soit ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, ainsi que peut l’être un paysage reflété qui, soudain, n’est ni tout à fait réel, ni tout à fait vrai. Et comment entendait-il transformer cet insaisissable, ce fugitif, cet inconstant en une œuvre stable, en une pierre d’achoppement capable de fixer tant soit peu l’image de soi-même ? Oui, comment souhaitait-il appréhender, à travers le hasard des sensations et les résurgences du passé, sa permanence ? Pour Proust, pas de tergiversation possible, sa permanence ne serait autre que celle de son œuvre. Il l’avait portée, elle le portait, il l’avait édifiée, elle l’édifiait. C’était l’arche dans laquelle il convoquait les lieux et les paysages, les brassées d’aubépines et les pommiers en fleurs, les berges de la Vivonne et les clochers de Martainville, les illusions de l’amour et les intermittences du cœur, les jeunes filles et les courtisanes, les princesses et les liftiers, les artistes et les hobereaux, les vices et les vertus, les joies et les douleurs, pour une traversée du temps qui verrait se succéder un passé chargé d’avenir et un avenir embrumé de passé.

Il est certain que l’être humain ne peut se résumer à ses instincts, ses pulsions et ses humeurs, ce qui le condamnerait irrémédiablement à une existence fragmentaire dans tous les sens du terme. Selon Proust, l’homme est habité de songes, d’impressions, d’émotions qui se conservent intacts et que la mémoire peut réactualiser à volonté, aussi est-ce notre intuition et notre capacité de ressouvenance qui éclairent notre conscience et nous aident à défier le temps. Dès les premières lignes de « Jean Santeuil », les dés sont jetés : deux grands thèmes vont orienter son œuvre qui n’est alors qu’à l’état d’ébauche : l’art est supérieur à la vie et notre mémoire nous permet de devenir les maîtres du temps. Proust a fondé sur cette simple constatation une part de sa philosophie. Selon lui, les choses quittées prennent subitement une importance extraordinaire puisqu’elles nous apprennent que le temps peut renaître à tout moment mais hors du temps. Etrange et formidable paradoxe qui avise le lecteur qu’il n’y a, en définitive, d’autre permanence que celle du passé. Aussi rejoignons Proust par cette voie qui est en quelque sorte l’envers du réel et la seule, selon l’écrivain, à nous permettre d’atteindre l’essence des choses. Proust ne nous apprend-il pas que la pérennité du souvenir est notre éternité et qu’il n’y a rien d’éphémère que nous ne soyons en mesure de faire revivre, si bien que nous possédons, en dépit de nos insuffisances et de nos faiblesses, le pouvoir de rendre au passé la fraîcheur et la réalité du présent, de le faire réapparaître dans une plénitude plus parfaite et mieux accomplie, comme si les événements et les scènes de jadis revenaient à nous dans l’éclat d’un jour meilleur, comme si les chemins, que nous empruntons, convergeaient soudain afin de nous convaincre que la vérité ne parvient à maturité que longtemps après avoir été vécue, comme le font la plupart des fruits exotiques, longtemps après avoir été cueillis.

Je ne vous surprendrai pas en vous disant que La Recherche est une lecture ni facile, ni innocente, et que nombreux sont ceux qui la délaissent dès le premier tome, parfois les premières pages, parce qu’ils ne voient en cette suite de romans et d’analyses qu’une fastidieuse introspection, une maniaque quête de soi. Ils vous diront que Balzac avait conduit une semblable démarche mais en élargissant le spectre à tous les milieux sociaux, que Saint Simon l’avait fait également mais en y incluant un fantastique témoignage historique. Mais Proust ? Le milieu étroit où il situe La Recherche, ce parisianisme mondain de la fin du XIXe et du début du XXe siècle méritait-il autant de pages, de patientes descriptions et un inventaire aussi scrupuleux des faiblesses humaines ? Il est vrai que les personnages sont désespérément banals, mais n’est-ce pas parce qu’ils le sont et que les plus menus soucis les agitent qu’ils nous semblent si vrais ? En définitive, rien ne va plus loin que ce subit ralentissement où Proust plonge son action, comme si, avec sa plume, il agissait à la façon d’un cinéaste qui projetterait son film à une vitesse inférieure à la normale, aménageant ainsi chaque scène, chaque geste, fractionnant le temps qui ne cesse de revenir sur lui-même, si bien que le lecteur, comme le spectateur, est happé par ce temps tellement décalé que, grâce à ce subterfuge, il est convié à vivre hors du temps ou plus exactement dans une autre sorte de temps : un temps re-créé.

Le temps s’écoule, on le subit,

Le temps s’arrête, on le contrôle,

Le temps recule, on le domine. » - écrivait Proust dans "Sodome et Gomorrhe"

Il est vrai que l’écrivain joue avec l’illusion en prestidigitateur : tout en usant des outils les plus tangibles, des faits les plus concrets, il a, grâce à la cadence qu’il adopte, modifié notre perception. Sa recherche, bien que privée d’action, est en définitive une épopée de l’âme. Nous sommes en transhumance dans des steppes de perplexité et de solitude, nous avons l’impression que pèse parfois un ciel d’apocalypse, nous surprenons le rire d’une jeune fille qui confine au désespoir et l’on se sent d’autant plus humain que l’humain semble s’y briser … On ne peut nier l’influence que Proust exerce sur son lecteur. Peu d’écrivains ont suscité un tel engouement pour la simple raison que sa phrase ne cesse d’éveiller en nous un surprenant écho, comme si l’auteur renvoyait à chacun de ses lecteurs, grâce à un jeu de miroir subtil, une image plus fine, plus pénétrante de lui-même. On rejoint là cette communion des esprits à laquelle il croyait et, qu’en avance sur son temps, il pensait scientifiquement possible. Il devinait que le néant contient toujours quelque chose. Aussi, je suppose que les découvertes de la mécanique quantique l’auraient passionné et conforté dans cette idée que la pensée a assez de force pour animer la matière et lui donner un sens. Rien d’étonnant que des créateurs tels que lui, dont l’esprit est si fécond, produisent bien après leur mort un réseau d’ondes pensantes qui nous prouvent que l’univers rêvé peut s’établir en une unité plus probante que la réalité perdue. C’est donc que La Recherche sort victorieuse des ornières du temps. Elle ne s’y est pas enlisée à l’exemple d’autres romans encombrés d’un réalisme pesant. Rien ne pèse dans l’univers proustien. D’autant moins que ce qui compte pour l’écrivain, c’est que l’art libère les énergies, transgresse les frontières, éclaire les ténèbres et passe outre aux servitudes chronologiques.

Dès sa petite enfance, Marcel avait manifesté son goût d’écrire et il nous l’apprend dans « Du côté de chez Swann », où il insère une page descriptive qu’il rédigea vers sa douzième année et à laquelle il n’apportera que peu de modification. C’est aussi durant ses années les plus tendres qu’il sut d’instinct emmagasiner ses impressions comme autant de joyaux, en dresser l’inventaire, afin que, le moment venu, il soit en mesure d’en découvrir le sens caché, ainsi que l’invisible fil d’Ariane qui les liait ensemble.

« C’est de ces promenades solitaires que je fis à l’automne du côté de Méséglise que date une des lois vraiment immuable de ma vie spirituelle. Tout d’un coup, tandis qu’une image passait sous mes yeux ou dans ma pensée, je sentais à un plaisir particulier, à une sorte de profondeur, qu’il y avait quelque chose sous elle, une réalité profonde. Je ne savais quoi. Je gardais précieusement l’image dans ma pensée, je marchais avec précaution comme de peur de la faire envoler. Quelquefois, je me persuadais que ce n’était qu’à la maison, devant mon papier, que je pourrais l’ouvrir avec sécurité et trouver son contenu intellectuel. C’était un clocher que j’avais vu filer dans le lointain, une fleur sauvage, une tête de jeune fille. Je sentais que là-dessous, il y avait une impression, et je revenais à la maison, rapportant mon impression vivante, cachée sous cette image qui la signifiait, comme on rapporte sous l’herbe qui la garde fraîche une carpe qu’on a pêchée. » - écrit-il dans la première version de Swann – cahier 26)

Grâce à ces lignes, on comprend mieux que, dès l’adolescence, l’auteur ne se proposait pas seulement de faire renaître le passé par un quelconque souci de poésie ou par nostalgie en projetant sur lui comme une brume qui le transfigurerait, mais qu’il s’agit de tout autre chose, d’une démarche cohérente pour traiter, ce qui ne l’avait encore jamais été de cette façon, les interférences du temps et le travail de la mémoire involontaire sur notre être intérieur.

« De même ceux qui produisent des œuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont le pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie, si médiocre d’ailleurs qu’elle pouvait être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s’y reflète le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété. »

Et quelques pages plus loin, toujours dans « A l’ombre des jeunes filles en fleurs », il écrit :

« Peut-être n’est-ce que dans des vies réellement vicieuses que le problème moral peut se poser avec toute sa force d’anxiété. Et à ce problème l’artiste donne une solution non pas dans le plan de sa vie individuelle, mais de ce qui est pour lui sa vraie vie, une solution générale, littéraire. Comme les grands docteurs de l’Eglise commencèrent souvent, tout en étant bons, par connaître les péchés de tous les hommes, et en tirèrent leur sainteté personnelle, souvent les grands artistes, tout en étant mauvais, se servent de leurs vices pour arriver à concevoir la règle morale de tous. Ce sont les vices (ou seulement les faiblesses et les ridicules) du milieu où ils vivaient, les propos inconséquents, la vie frivole et choquante de leur fille, les trahisons de leur femme ou leurs propres fautes, que les écrivains ont le plus souvent flétris dans leurs diatribes sans changer pour cela le train de leur ménage ou le mauvais ton qui règne dans leur foyer. Mais ce contraste frappait moins autrefois qu’au temps de Bergotte, parce que d’une part, au fur et à mesure que se corrompait la société, les notions de moralité allaient s’épurant, et que d’autre part le public mis au courant plus qu’il n’avait encore fait jusque-là de la vie privée des écrivains… »

L’art allait constituer pour Marcel Proust une forme de salut. Sachant combien la souffrance aura, sur sa vocation d’écrivain, une influence profonde, posons-nous la question : la créativité est-elle fille de la douleur ? Au fil du temps, nombreux sont ceux à avoir affirmé: « Si vous voulez mon génie, prenez aussi mes névroses, mes fêlures, mon infortune.» Dans La Recherche, Marcel Proust assure que tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux.

« Ce sont eux et non pas d’autres qui ont fondé les religions et composé les chefs-d’œuvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu’il leur doit ni tout ce qu’eux ont souffert pour le lui donner. Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, mille délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu’elles ont coûté, à ceux qui les inventèrent, d’insomnies, de pleurs, de rires spasmodiques, d’urticaires, d’asthmes, d’épilepsies, d’une angoisse de mourir qui est pire que tout cela.»

Et dans « Le Temps Retrouvé », il écrit de nouveau ceci :

« Les années heureuses sont les années perdues, on attend une souffrance pour travailler. L’idée de la souffrance préalable s’associe à l’idée du travail, on a peur de chaque nouvelle œuvre en pensant aux douleurs qu’il faudra supporter d’abord pour l’imaginer. Et comme on comprend que la souffrance est la meilleure chose que l’on puisse rencontrer dans la vie, on pense sans effroi, presque comme à une délivrance, à la mort. »

Oui, la souffrance sera en quelque sorte l’ultime requête qui l’incite à pénétrer les régions les plus profondes du cœur où l’impression la plus infime est douleur mais douleur qui éclaire l’esprit, en fait l’œil de l’artiste, le regard de l’initié.

« Quant au bonheur, il n’a presqu’une seule utilité, rendre le malheur possible. » - écrit-il et il poursuit : « Il faut bien que dans le bonheur nous formions des liens bien doux et bien forts de confiance et d’attachement pour que leur rupture nous cause le déchirement si précieux qui s’appelle le malheur. »

Ici Proust répète Blaise Pascal et rejoint Baudelaire qui ne concevaient l’absolu que dans le sacrifice. Ainsi s’approche-t-il de la joie par la souffrance, comme il aborde le bien par le mal. Parce qu’elle n’est pas une fin mais un moyen, l’instrument privilégié de l’ascèse, la douleur permet l’accession au monde supérieur. Autant qu’une influence chrétienne, on perçoit chez Proust une résonance platonicienne. Puis intervient l’amour. L’amour qu’a décrit l’écrivain, l’amour, qui torture et obsède, devient, de par la souffrance qu’il engendre, son propre purificateur. Capable de plonger l’homme dans les affres les plus noires et de l’inciter aux pires égarements, il a aussi le mérite d’agir comme la grâce en grandissant tout ce qu’il touche. Ce que le rêve d’un jaloux peut créer d’innombrables suppositions, déployer dans son imaginaire en un labyrinthe infernal, multiplie encore la souffrance. Si bien qu’aux tortures de l’amour succède, comme une aggravation, l’effacement de l’amour, au point que dans « Albertine disparue » la tristesse devient, en quelque sorte, l’âme même de la tristesse.

« Peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu’est l’amour et la sorte de création que c’est d’une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturelles les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n’est pas le même que celui qu’ils voient. »

-Un amour de Swann –

Ainsi montre-t-il combien l’amour, comme les autres sentiments, est une construction imaginaire, une illusion. Mais une illusion bienfaitrice qui enrichit, éclaire notre vie. En quelque sorte, l’amour est une transgression du cœur : « L’être aimé – dit Proust - est un être de convention … une poupée intérieure » et l’amour n’est autre, selon lui, qu’un « état mental ». La disparition de l’amour apparaît alors comme un affaiblissement de soi, aussi n’est-il pas surprenant que l’écrivain nie toute possibilité de bonheur dans l’amour. « Le bonheur ne peut jamais avoir lieu » - conclut-il dans « Les jeunes filles en fleurs » Et il souligne :

« C’est notre nature qui crée elle-même nos amours, et presque toutes les femmes que nous aimons, et jusqu’à leurs fautes … On est toujours détaché des êtres qu’on aime, on sent que cet amour ne porte pas leur nom, pourra dans l’avenir renaître, aurait même pu, dans le passé, naître pour une autre et non celle-là … L’image de notre amie, que nous croyons ancienne, authentique, a été en réalité refaite pour nous bien des fois … »

Nous comprenons mieux ce que Proust entend par les intermittences du cœur. En effet, nous ne sommes sûrs de rien, ni de personne, pas plus des autres que de nous-même. Ainsi qu’une solution chimique ne cesse de modifier le corps qui y est plongé, notre imagination modifie continûment les êtres qui nous entourent, les amoindrit ou les magnifie à la faveur de nos passions ou de nos habitudes, pire de notre indifférence. Et il est vrai que peu d’œuvres littéraires trouvent à ce point leur origine dans le regard intérieur et l’imaginaire que celle de Proust. N’est-ce pas grâce à l’illusion de nos sens et de nos sentiments que nous rehaussons le quotidien car « ce que l’on sait, n’est pas à soi, c’est l’illusion qui est importante » - écrit-il. « Cette perpétuelle erreur qui est précisément la vie » - poursuit-il. Proust revient souvent sur cette constatation. Il considère que « ne peut-être beau que ce qui porte la marque de notre choix, de notre goût, de notre incertitude, de notre désir et de notre faiblesse ».

Puis Proust, usant d’une vue plus aiguë, devient visionnaire. Après avoir accommodé son regard à celui d’un Monet, il se laisse finalement envahir par la vision intérieure d’un Rembrandt. Comme chez Rembrandt, l’obscurité féconde une zone immense d’où jaillissent les images qui hantent l’esprit. Il affirme dès les premières lignes de « Du côté de chez Swann » : « Une obscurité douce et reposante pour mes yeux mais peut-être plus encore pour mon esprit ». En effet, l’écrivain cherche à établir un réseau, un quadrillage afin de cerner la réalité qui n’en finit pas de se dérober. Son œuvre, dont on a souligné qu’elle était vide de Dieu et de préoccupations religieuses, n’est autre qu’une quête mystique ou mieux un itinéraire spirituel. Au-delà de la recherche du temps perdu se devine une autre perspective, celle que la pensée, pour atteindre l’homme, doit s’incarner afin de donner substance et vie à son message. Proust avait l’intuition d’une inéluctable union des esprits et de la réalité morale et physique de l’univers spirituel. Il s’est approché du mystère à la manière d’un enquêteur, d’un analyste, persuadé de la religiosité des choses, (religion vient du mot latin : religare soit relier) qui sont des signes et des repères, et du rôle dévolu à l’art de transmettre cette part essentielle qu’est le monde invisible, monde, où ce que nous avons vécu dans la hâte, et de façon anecdotique, atteint sa plénitude. L’art se bâtit sur des impressions et percevoir c’est aussi interpréter, édifier l’invisible grâce à l’intelligence et à la sensibilité. Proust professait que « le monde est soumis à des lois et qu’il existe un lien entre l’intelligence humaine et l’univers. » Cette intuition cosmique faisait de lui un précurseur. Touché par cet universalisme de la pensée, il résumait ainsi sa propre métaphysique : « Le monde extérieur existe mais il est inconnaissable ou connaissable partiellement, le monde intérieur est connaissable mais il nous échappe sans cesse parce qu’il change et se transforme. Seul le monde de l’art est absolu. »

Alors qu’il avait vécu son inversion, contrairement à Gide, comme un drame, l’ascèse qu’il s’impose après la disparition de sa mère en 1915 dans le seul souci d’édifier son œuvre, constituera à ses yeux une sorte de rédemption, ou plus exactement le rachat moral et intellectuel du temps perdu en mondanités et en plaisirs immédiats. Les artistes, les peintres, les poètes et les musiciens jouent dans cette religion de l’art le rôle qui est celui des saints dans la vie chrétienne. Proust est allé jusqu’au renoncement de l’anachorète, il a quitté peu à peu les biens de la terre, ou du moins s’y est-il employé, et il a appelé lui-même la fin de sa vie une « adoration perpétuelle ». Ce devait être le titre du Temps Retrouvé, ce temps où il glorifie, dans ses mystères, les phénomènes de la mémoire involontaire. Si nous le considérons en tant que moraliste et philosophe, nous pouvons dire qu’il a donné un magnifique exemple de méthode et d’ascèse pour apprendre à l’homme le moyen d’échapper à l’incohérence vitale où il se disperse et pour tenter d’atteindre son unité créatrice. Dans la perspective d’une philosophie de l’esprit, la métaphysique proustienne se définit par son impuissance à sentir la continuité de l’être et à l’effort qu’elle doit fournir pour associer cette stabilité à une perspective du monde et de l’homme orientée vers le devenir. Jean Guitton souligne dans son ouvrage Le travail intellectuel : « Ce qui est extraordinaire dans l’œuvre de Proust, c’est le caractère si dénué d’intérêt de ce qu’il transfigurait : des souvenirs comme en ont tous les enfants sensibles, des propos de mondains désoeuvrés … Son ingéniosité a été de comprendre que, plus la matière serait banale, plus le talent apparaîtrait et qu’un écart si visible rendrait sensible au lecteur l’opération même de l’art, qu’il est si agréable de voir palpiter sous une œuvre, comme sa respiration. »

D’autre part, on ne peut manquer d’associer son désir de transfiguration à celui de Baudelaire qui écrivait : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. »

« Je vois clairement les choses qui sont dans ma pensée jusqu’à l’horizon, mais celles-là seules qui sont de l’autre côté, je m’attache à les décrire » - confie Proust. Des termes empruntés à l’âge d’or des cathédrales font resplendir sur ses écrits l’éclat de l’enluminure. De son texte Proust fait un ostensoir : par la littérature, il atteint l’extra-ordinaire et sublime le quotidien. De plus fragile de corps et démesuré d’esprit, ne tolérant guère le poids matériel des choses – souligne André Maurois dans « A la recherche de Marcel Proust », il est un homme exalté. Bénir et maudire lui sont habituel. Une sorte de piété donne à ses textes la gravité des formules saintes. Le baiser de sa mère le pacifie, il le reçoit comme un sacrement : « Elle avait penché vers moi sa figure aimante et me l’avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle. »- écrit-il dans « Du côté de chez Swann ».

Son âme transcende ses impressions et ses rapports avec le monde invisible rehaussent ce qu’il éprouve. Dès son existence terrestre, il a vécu son paradis et son enfer. Ses amours sont des dévotions et il n’y a rien de petit qu’il n’ait mêlé intimement à ce qu’il y a de plus grand. Ainsi l’appartement de Swann est-il un sanctuaire, sa salle-à-manger un temple asiatique, son porte-manteau un chandelier à sept branches, le corps de la maîtresse de Saint-Loup un tabernacle, les maîtres d’hôtel de Balbec, lorsqu’ils découpent les viandes, des sacrificateurs et la désignation de temple de l’impudeur élève le plaisir le plus sordide à la dignité d’un culte. Chez lui, la notion du mal apparaît constante et la transgression ne fait que rendre plus évidente ses frontières avec le bien ; Proust n’a-t-il pas ressenti au plus haut point la notion de faute et de souillure ? « Tandis que les crimes du Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules » - est une des premières phrases du Temps perdu. Et ce qu’il a été petit garçon, Proust l’est resté toute sa vie, appartenant à cette famille de poètes dont on sait qu’ils sont les ultimes habitants de leur enfance. Par ailleurs, sur les mauvais arbres il a fait mûrir de bons fruits et, inversement, au pire furent mêlées des parcelles du meilleur. Cela était conforme à sa nature, mais probablement prit-il un certain plaisir à aggraver cette propagation du bien et du mal. Il écrit à propos de son amour pour Albertine : « Que le désir physique a un merveilleux pouvoir de rendre des bases solides à la vie morale. » Si on se place, même sans l’approuver, dans l’optique de Proust « sans les vices, l’histoire des vertus serait pauvre, la médiocrité s’infiltrerait partout ». De ces demi-mesures, rien de grand ne jaillirait. L’un éclaire l’autre et le rend concevable. Le mal a, en quelque sorte, un pouvoir rédempteur, car il faut être tombé pour être relevé, il faut avoir commis une faute pour être pardonné. Que Proust ait eu à cœur d’élever l’homme n’est pas douteux. Sa ferveur nous apprend à le devenir : « à prendre les choses au sérieux, à arracher les mauvaises herbes du scepticisme, de la légèreté et de l’indifférence » - écrit-il dans Le Temps retrouvé. Il y a chez lui de l’Orphée et du grand prêtre : Orphée, pour descendre au plus profond de soi en quête du déchiffrement des secrets enfouis, et du célébrant afin que les mythes restent vivants et nous conduisent, au-delà des classifications, vers les symboles essentiels.

« Des impressions telles que celles que je cherchais à fixer ne pouvaient que s’évanouir au contact d’une jouissance directe qui a été impuissante à les faire naître. La seule manière de les goûter davantage, c’était de tâcher de les connaître plus complètement, là où elles se trouvaient, c’est-à-dire en moi-même, de les rendre claires jusque dans leurs profondeurs. (…) Et repensant à cette joie extra-temporelle causée, soit par le bruit de la cuiller, soit par le goût de la madeleine, je me disais : « Etait-ce cela, ce bonheur proposé par la petite phrase de la sonate à Swann qui s’était trompé en l’assimilant au plaisir de l’amour et n’avait pas su la trouver dans la création artistique, ce bonheur que m’avait fait pressentir comme plus supra-terrestre encore que n’avait fait la petite phrase de la sonate, l’appel rouge et mystérieux de ce septuor que Swann n’avait pu connaître, étant mort comme tant d’autres avant que la vérité faite pour eux eût été révélée ? D’ailleurs, elle n’eût pu lui servir, car cette phrase pouvait bien symboliser un appel, mais non créer des forces et faire de Swann l’écrivain qu’il n’était pas. »

Toute rédemption, de quelque nature qu’elle soit, ne peut s’envisager que si elle parvient à triompher de l’implacable érosion du temps. On avait d’abord cru Marcel Proust occupé à décrire des femmes à la mode, à étudier à la loupe les sentiments les plus anodins, alors que l’élève de Darlu et de Bergson s’attachait à exprimer, dans un roman, une philosophie. Il a avoué dans une lettre à la princesse Bibesco « Que son rôle était analogue à celui d’Einstein » et il est vrai que le travail colossal de La Recherche s’apparente à celui d’un savant et a nécessité des qualités identiques aux siennes : le don d’observation, la volonté de découvrir des lois et la probité devant les faits, si bien que l’expérience de Proust n’est nullement celle d’un passé enseveli sous le présent, dont d’infimes morceaux se laisseraient entrevoir, mais celle d’un resurgissement de ce passé, en dépit du présent et à l’égal de lui.

« Comme il y a une géométrie dans l’espace, il y a une psychologie dans le temps, où les calculs d’une psychologie plane ne seraient plus exacts parce qu’on n’y tiendrait pas compte du temps et d’une forme qu’il revêt : l’oubli » écrit-il dans « Albertine disparue».

Pour Marcel Proust, ce n’est que par la création que l’homme meurtri par la réalité, déstabilisé par les mouvements désordonnés de la vie, tente de sauver quelque chose du naufrage et de le fixer dans l’œuvre d’art. Dès lors, il faut cesser de vivre pour mieux exister … N’est-ce pas pour cette raison que Proust s’est enfermé dans une chambre tendue de liège et a placé, au sommet de l’échelle humaine, les poètes et les artistes, car leur combat est de chercher l’absolu hors du monde et du temps, et, grâce à l’art, seul en mesure de permettre cette gageure, d’en sortir vainqueur. A ce propos, il est intéressant de souligner que Baudelaire plaçait les hommes dans un ordre assez semblable : « Il n’y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat, l’homme qui chante, l’homme qui bénit, l’homme qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet » - écrivait-il dans « Mon cœur mis à nu ».

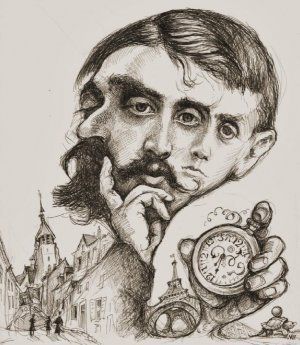

Proche de Henri Bergson, qui avait épousé l’une de ses cousines mademoiselle Neuberger, il était inévitable que Proust se passionne pour le temps, ce temps sur lequel s’édifie notre vie et qui assure la survivance de l’artiste et du créateur. Mais si le temps bergsonien est continu et forme la trame de la vie personnelle, le temps proustien est discontinu et dessine continuellement le moi. Est-ce la raison pour laquelle Proust considérait qu’il ne faut pas écrire ses livres avant d’être en mesure de procéder à la synthèse de ses divers moi (s). Chez lui, la recherche du temps perdu est en quelque sorte la recherche du moi égaré ; le moi retrouvé étant pour chacun de nous la possibilité de sauver quelque chose de soi-même grâce à la création. Il semblerait que nous ayons affaire ici à un moi superficiel et ondoyant qui se disperse dans des futilités mondaines ! Or, il n’en est rien car, derrière cette apparence trompeuse, se cache un Proust tragique qui se cherche, soit dans l’intensité de la sensation esthétique, soit grâce aux révélations successives que suggère la mémoire involontaire.

« La durée, - dit Bergson - est chose réelle pour la conscience qui en conserve la trace, tandis que la durée où nous nous regardons agir et où il est inutile que nous nous regardions est une durée dont les éléments se dissocient et se juxtaposent. » Et il conclut : « En dehors de nous, extériorité réciproque sans succession ; au-dedans, succession sans extériorité réciproque ».

Il est significatif que Proust, comme Bergson, ait insisté sur la difficulté qu’il y a à s’emparer d’une forme quelconque du temps, tel qu’il se manifeste dans l’art et le souvenir spontané, échappant ainsi à l’emprise de l’intelligence et de la raison. Il nous faut donc aller, par-delà les apparences et la temporalité, conquérir, comme le propose Bergson dans « L’évolution créatrice », la véritable durée et ce que l’auteur de La Recherche nomme « un peu de temps à l’état pur ».

« En somme, dans un cas comme dans l’autre, qu’il s’agît d’impression comme celle que m’avait donnée la vue des clochers de Martinville, ou de réminiscence comme celle de l’inégalité des deux marches ou le goût de la madeleine, il fallait tâcher d’interpréter les sensations comme les signes d’autant de lois et d’idées, en essayant de penser, c’est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j’avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. »

Le Temps Retrouvé

Il semble que, pour le Bergson de « Matière et Mémoire » comme pour le Proust de « La Recherche », soit dévolu à l’art un rôle privilégié qui peut se définir d’un mot, celui de révélateur, et que le problème posé soit celui de l’élargissement de la perception. Révélation et également traduction de l’impression, telle est la vocation de l’homme qui a décidé de conformer sa vie à l’authenticité d’une vérité intérieure, si bien qu’il y a dans La Recherche, comme dans la philosophie bergsonienne, un mode d’emploi et une éthique pour s’en approcher.

« Je m’apercevais que pour exprimer ces impressions, pour écrire ce livre essentiel, le seul vrai livre, un grand écrivain n’a pas, dans le sens courant, à l’inventer puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur. »

Le Temps Retrouvé

On sait aussi l’importance que Proust attachait à l’érosion du temps et les analyses qu’il a faites, notamment à propos de l’amour, des transformations que celui-ci inflige aux êtres et aux objets qui nous entourent. L’écrivain montre que l’individu, plongé dans le temps, se désagrège. Nous verrons successivement, dans le roman, Swann, Odette, Bloch, Saint-Loup, Gilberte, la duchesse de Guermantes, madame Verdurin passer devant des projecteurs qui, impudiquement, dévoileront leurs âges et leurs sentiments. Ne suffit-il pas de contempler la lumière du soleil, se déplaçant sur un paysage, pour se rendre compte que celui-ci ne cesse de changer comme si nous tournions autour. Et ce ne sont pas seulement les paysages qui se modifient selon les éclairages, mais l’âme de l’homme qui varie à la faveur des événements. Et que sera le roman de Proust pris dans sa totalité, sinon cela : un paysage immense dont la lumière tournante nous dévoile tour à tour des aspects multiples, sans cesse changeants, reliefs qui surgissent de l’ombre et s’aiguisent avant d’y replonger « si bien que le déplacement sinueux, qui change constamment l’éclairage, n’est pas une caractéristique fortuite ou une négligence, c’est une méthode au sens le plus cartésien du terme, c’est-à-dire un ensemble de démarches raisonnées pour appréhender la réalité » - précise André Maurois.

Proust, réaliste et scientifique, constate et enregistre les métamorphoses et les destructions que le temps inflige aux êtres, tandis que le philosophe, qu’il est également, se refuse à accepter la mort lente de ses personnages qu’il a animés et aimés, parce qu’en des moments rares, l’intuition de lui-même l’a révélé comme « un être absolu ». Cette certitude, il est vrai, Proust ne l’a éprouvée qu’en de brefs instants où, soudain, une part du passé redevenait présente par le seul pouvoir de la mémoire et que les sentiments, qu’il croyait assoupis, voire annihilés, réapparaissaient au plus profond de lui en des flashs bouleversants. C’est ainsi que la saveur de la petite madeleine, que l’enfant Proust trempait autrefois dans la tasse de thé ou de tisane de sa tante Léonie, fait remonter à la surface de la conscience de l’homme adulte, non seulement des souvenirs mais également des vies mortes, ensevelies au plus secret du cœur. Grâce au souvenir involontaire, nous ne participons pas seulement à une renaissance ou re-création d’instants subitement resurgis dans la mémoire, mais à la résurrection d’une part perdue de nous-même. « Le génie, » - a écrit Charles Baudelaire – « c’est l’enfance retrouvée à volonté. »

Ainsi Proust rend-il au temps sa plénitude et à l’homme son éternité intérieure, contrairement aux auteurs du Nouveau Roman qui, quelques décennies plus tard, confineront leurs personnages dans un réel fragmenté. Faisant fi de l’imagination qui a le pouvoir de contraindre ou de magnifier le temps à volonté, l’écrivain Proust, que l’on croyait occupé à décrire une époque, ses petitesses et ses grandeurs, ses vices et ses vertus, se consacrait à tout autre chose, tant il est vrai que la réalité n’existe pas en tant que telle, parce qu’elle se confond en permanence avec la vie intérieure et devient dès lors une réalité subjective. C’est aux fins de dissoudre le réel que l’auteur a eu recours à la métaphore, instrument idéal pour refonder la pensée sans risquer de la dénaturer. Chateaubriand écrivait déjà dans « La vie de Rancé » : « Le cœur se brise à la séparation des songes, tant il y a peu de réalité dans l’homme ». Proust avait compris ce que d’autres avaient supposé avant lui que le temps épisodique, sporadique, est un temps perdu et que le temps retrouvé est celui que l’esprit recompose et réactualise grâce à sa force imaginante et à la seule puissance de la pensée créatrice.

« La grandeur de l’art véritable, au contraire de celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de dilettante, c’était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d’épaisseur et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans l'avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature ; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas développés. Ressaisir notre vie, et aussi la vie des autres ; car le style pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et, que bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial.

(…) Ce travail qu’avaient fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d’imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c’est ce travail que l’art défera, c’est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous, qu’il nous fera suivre ».

LE TEMPS RETROUVE

Proust a souvent repris certaines métaphores utilisées par les poètes antiques. Enfin et surtout, sous les choses, l’écrivain décèle ce que Jung nomme les archétypes. Au-delà d’Oriane de Guermantes, n’y a-t-il pas Geneviève de Brabant, au-delà des Trois arbres, le vague souvenir des sortilèges anciens, de sorte que leurs branches semblent des bras qui se tendent en une mystérieuse supplication ? Il est vrai que l’écrivain use de l’image en virtuose et qu’il ne s’est pas contenté de rédiger ses textes en musicien soucieux de l’harmonie des mots, mais qu’il les a conçus en peintre qui sait que, ce qui compte, ce n’est pas le modèle tel qu’il est, mais tel que le voit le regard de l’artiste. L’art permet à l’intemporel d’entrer dans le quotidien et au quotidien de s’introduire dans l’intemporel. C’est pour cette raison que Marcel Proust s’est plu à évoquer le réel par le biais de l’œuvre d’art afin que, ce qu’elle a magnifié, vienne se réincarner à nouveau, cycle accompli des métamorphoses que Proust a su traiter avec une formidable maîtrise. Il est amusant aussi de relever les passages où une foule de Paris lui évoque les cortèges de Gozzoli, où le nez de M. de Palancy lui rappelle un portrait de Ghirlandajo et, ce qui semblait s’être absenté du réel pour exprimer un réel différent, s’y replonge afin de mieux traduire les correspondances de l’intemporel et du quotidien.

Proust se sentait également proche des impressionnistes qui, en tant que peintres, avaient tenté une expérience similaire, comme il l’était d’un Gabriel Fauré ou d’un César Franck qui, en musique, avaient su atteindre l’originalité native des sons. « La musique n’est-elle pas l’exemple unique de ce qu’aurait pu être la communication des âmes » - se plaisait-il à dire. Par ailleurs, il est intéressant de souligner, à propos de son œuvre, que Proust a poussé certains traits de ses personnages au-delà de la caricature, jusqu’aux limites d’eux-mêmes, c’est-à-dire jusqu’à une forme de monstruosité. C’est le cas de Charlus. Les monstres, il est vrai, nous découvrent d’étranges perspectives sur des abîmes insondables que nous ne pourrions soupçonner sans eux. « Seuls Shakespeare, avant lui, avait orchestré d’aussi magiques dissonances » - relève André Maurois. Ces allégories, ces images qui s’achèvent en bouffonnerie, ces jeux de lumière et de perspective, ces liens tissés entre les êtres et les choses évoquent l’atmosphère shakespearienne. « La Recherche se termine comme « La Tempête » de Shakespeare » - souligne encore André Maurois : « Le jeu est fini, l’Enchanteur a livré son secret ; le voici qui remet dans leurs boîtes ses marionnettes et comme Prospero il pourrait dire : nous sommes faits de la même étoffe que les songes et notre petite vie est bouclée par le sommeil ». Les Guermantes et les Verdurin se sont évanouis, tandis que dans la mémoire du narrateur tinte encore, à la porte du jardin de l’enfance qu’il n’a point refermée, la petite cloche qui annonçait la visite de Swann et que ce passé, qui descendait si loin, est enfin retrouvé. Le temps, comme une sphère qui tournerait sur elle-même, est revenu à son point de départ. Tout part et tout revient, et derrière un objet captif, n’est-ce pas le temps que nous retenons prisonnier ? Il n’est pas innocent que Marcel Proust ait voulu donner le titre de « L’adoration perpétuelle » au Temps Retrouvé. Il est vrai qu’il a accompli sa tâche en état d’extase, extase, que les privations, qu’il s’imposait, rendait plus facile. Selon lui, la vie d’un artiste est consacrée à l’égale de celle d’un religieux. En effet, cette aspiration à l’abnégation de soi sous-tend une volonté d’offrande et de sacrifice offerte au culte de l’art. Oui, l’écrivain a en quelque sorte exercé un sacerdoce littéraire. D’autre part, l’idée si présente que l’artiste entre en éternité grâce aux nombreux lecteurs qui prolongeront sa vie, par l’intercession de son œuvre, suppose la communion des esprits dont je parlais plus haut. Il est vrai aussi que pour Proust, la vie est avant tout une re-création de l’intelligence et que la vraie réalité est celle que notre imagination recompose et transcende. N’est-ce pas la force de notre esprit qui est en mesure de surmonter nos tares, n’est-ce pas la puissance de notre pensée qui nous délivre de notre enfermement psychique et nous permet de passer outre aux contraintes de l’espace et du temps ? En définitive, la découverte proustienne la plus considérable est celle d’une faculté supra-sensible en soi : le fait de constituer un « être extratemporel » et de pouvoir le penser. Par ailleurs, le sublime instant survenu en nous grâce au phénomène de la mémoire involontaire, permet de rendre « sensible une finalité tout à fait indépendante de la nature » - affirme l’écrivain. Il s’agit, en conséquence, d’une intuition neuve et souveraine de nous-même. Si bien que ce sont ces minutes affranchies de l’ordre du temps qui fondent À la recherche du temps perdu. Ressenties à plusieurs reprises par Marcel Proust, ces révélations correspondent à des « fragments d’existence soustraits au temps », que l’écrivain évoque dans le Temps retrouvé et dont la cause initiale a été illustrée par les trois expériences vécues en l’hôtel de Guermantes : les pavés inégaux de la cour, puis dans le petit « salon-bibliothèque » le choc de la cuiller contre l’assiette, enfin la sensation suscitée par la serviette empesée. Chacun de ces instants devient alors le site temporel de ce que Jean-Yves Tadié a nommé les « extases de mémoire », extases qui assignent un point final au "Temps Retrouvé" et fixent le lieu d'accomplissement de l'oeuvre où la précarité temporelle de l'homme est, en quelque sorte, en mesure de générer sa propre éternité.

Armelle BARGUILLET HAUTELOIRE

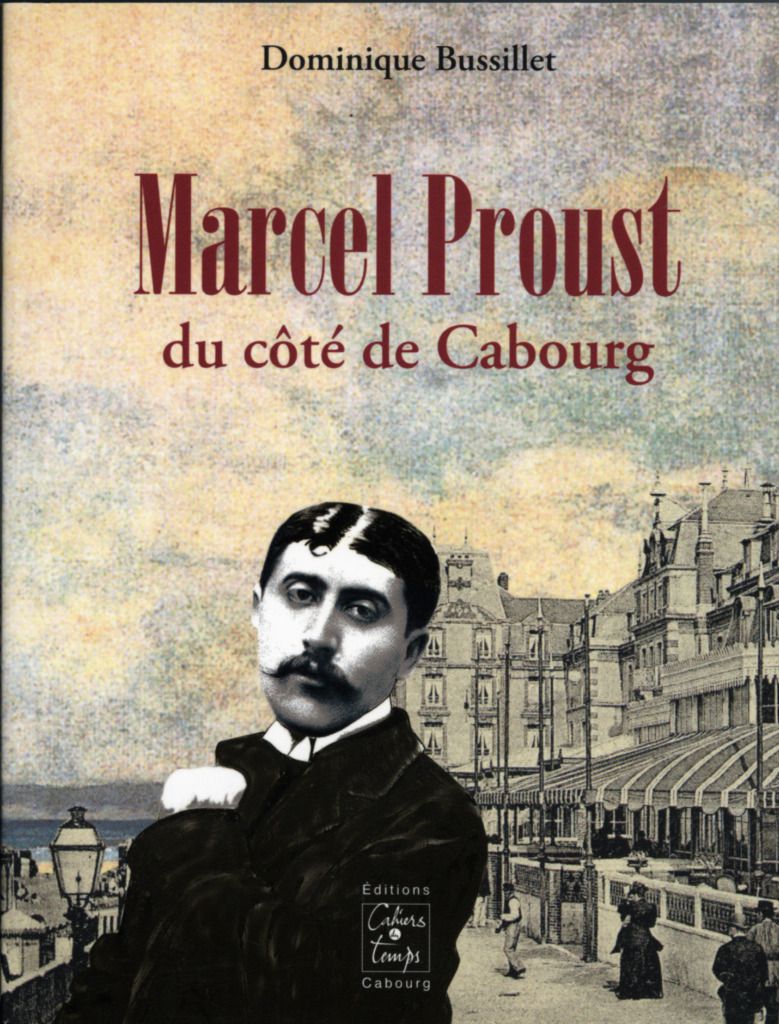

Texte de la conférence que j'ai donnée le 6 août 2018 à la mairie de Cabourg, dans le cadre des conférences d'été du Cercle littéraire proustien de Cabourg-Balbec.

Pour consulter la liste des articles de la rubrique DOSSIER MARCEL PROUST, cliquer ICI

RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL

/image%2F1426042%2F20201128%2Fob_0a56f5_d26aed8-25515-1xaeuou.jpg)

/image%2F1426042%2F20210802%2Fob_8b89dd_unnamed-1.jpg)

/image%2F1426042%2F20210802%2Fob_70c16d_unnamed-2.jpg)